МУКОДА КУНИКО “Извинения отца”

(Перевод: KEDGE)

Однажды вечером мне привезли огромного лангуста.

Я как раз закончила работу, приняла ванну и собиралась было в кои-то веки лечь спать как все нормальные люди. Однако стоило мне лениво развернуть вечернюю газету, как в дверь позвонили. Приехал посыльный от моих друзей, прямиком из Идзу. Он опустил на пол в прихожей бамбуковую корзину с лангустом внутри – таким огромным, что хватило бы на троих, а то и на четверых. Само собой, лангуст был еще жив. Посыльный предупредил, что рак будет сопротивляться, поэтому, положив его в кастрюлю, нужно изо всех сил придавить крышкой. Я достала лангуста из корзины. Подумала, что бедняге и так уже недолго осталось, и решила дать ему немного порезвиться на свободе. Лангуст тяжело передвигался по полу, мелко подрагивая роскошными усами. Интересно, куда смотрят его черные глаза? О чем думает его мозг, который мы считаем таким вкусным?

Как-то раз семь-восемь лет назад, перед Новым годом, один мой друг из Кансая разозлился, что эти лангусты, «Исэ-эби», такие дорогие, и решил скупать их оптом по месту вылова, а потом раздавать друзьям. В тот раз я оставила корзину, туго набитую лангустами, в углу в прихожей, но дверей между комнатами у меня нет, и ночью лангусты переползли в гостиную. Почему-то они решили вскарабкаться по ножке рояля, и наутро я обнаружила на черном лаке ножек множество уродливых царапин, а по ковру обильно тянулись следы то ли слюны, то ли слизи. Вспомнив, как я смеялась над собой тогда, мол, ничего себе сэкономила на лангустах, на этот раз от греха подальше я убрала сапоги из прихожей в шкаф.

В дальней комнате забеспокоились три моих кошки. То ли они услыхали, как кто-то скребется, то ли учуяли запах. На секунду мне захотелось показать кошкам лангуста, но я подавила в себе этот порыв. Против природы не пойдешь, но мне как хозяйке было бы непросто наблюдать жестокое поведение своих питомцев. Я поняла, что если буду продолжать смотреть на лангуста, то проникнусь к нему сочувствием, поэтому я положила его обратно в корзину, убрала в нижний отсек холодильника и вернулась в спальню. Однако мне все казалось, что я слышу, как он скребется внутри, и сон не шёл. Естественно, в такую ночь будешь мучаться кошмарами.

Однажды, тоже лет семь-восемь назад, мне приснилось, что мой кот стал квадратным.

Своего кората Мамио я привезла из Таиланда, и первое время он не очень ладил с моей старой сиамской кошкой, поэтому я держала его в квадратной коробке для животных, пока не пообвыкнется. Как раз тогда я увидела в какой-то передаче сюжет про «квадратную лягушку». Один ловкач с большой дороги запихивал с вечера лягушек в квадратную коробку. На следующий день он, сдабривая торговлю шутками и прибаутками, втюхивал ставших квадратными лягушек прохожим. Когда покупатель приносил лягушку домой, она, конечно, возвращалась в свое нормальное состояние, но продавца-то уже и след простыл. Передача была, вроде как, юмористическая, я похихикала, но где-то в глубине души у меня остался смутный неприятный осадок.

Итак, в моем сне Мамио стал серым и квадратным. Что же я наделала! Я обняла кота и зарыдала в голос. От собственных рыданий я в испуге проснулась, по щекам текли слезы. Я тут же вскочила и бросилась проверять коробку Мамио, где он, свернувшись калачиком, мирно спал.

Я потушила свет, уставилась в потолок и постаралась думать о чем угодно, кроме лангустов. Внезапно перед моими глазами проплыло лицо Марлен Дитрих.

Последняя сцена из бывшего одно время популярным фильма «Обесчещенная». Дитрих, исполняющую роль проститутки, расстреливают за предательство. Офицер дает отмашку «Пли!», и десять солдат, выстроившись в ряд, одновременно вскидывают ружья. Это они ловко придумали. Командующий оправдывает себя тем, что не он нажимал на курок, а стреляющий говорит себе, что просто исполнял приказ. К тому же я слышала, что солдатам никода не сообщают, чья именно пуля попала в цель.

С этой точки зрения жить одной неудобно.

Решение съесть лангуста принимаю я одна и убийство также совершаю самолично. Стоило мне подумать о лангусте, который, скорее всего, все еще скребется в холодильнике, как на душе становилось тяжело. Так и не поняв, спала или нет, я и встретила рассвет. Перед обедом я взяла еще живого лангуста, села с ним в такси и направилась в шумный дом своей подруги, где жили молодые студенты, чтобы передарить гостинец.

В моей прихожей все еще стоял запах лангуста, а на полу остались пятна, похожие на его слюну. Я зажгла благовония, ругая себя за то, что не смогла приготовить даже какого-то лангуста – поэтому, наверное, я и в своих сценариях никого убить не могу – и, встав на корточки, принялась мыть пол.

Однажды, когда я была еще ребенком, отец отругал меня, стоя в прихожей.

Мой отец был директором районного отделения страховой компании, и ему случалось, возвращаясь навеселе поздно вечером, приводить в дом своих клиентов. Мать вертелась волчком, принимая от гостей пальто, провожая их в гостиную и рассыпаясь в приветствиях, а мне как старшей дочери выпала обязанность расставлять обувь, еще с тех пор, когда я училась в младшей школе. Закончив с обувью, я должна была бежать на кухню и кипятить воду для кувшинчиков с сакэ, готовить подносы по числу гостей, расставлять чашечки и подставки для палочек. Потом я возвращалась в прихожую, счищала грязь с ботинок, а в дождливый день сворачивала газету и запихивала ее в обувь, чтоб та скорее просохла.

Кажется, было это зимним вечером.

Мать сказала, что займется подносами, а я приступила к расстановке обуви в прихожей. Гостей в тот раз пришло человек семь или восемь, их ботинки были все в снегу, а за стеклянной дверью все смотрелось белым-бело в лунном свете. Наверное, из-за сквозняков даже газеты в тот вечер были холодными наощупь. В один из ботинков я чуть было не засунула газету с фотографией императорской семьи, за что мне влетело от отца. После этого я, растирая окоченевшие руки, стала делать свою работу более прилежно.

Отец, напевая себе под нос, вышел из туалета и направлялся к гостям. Слуха у отца не было. Даже школьная песенка «Горы Хаконэ» в его исполнении превращалась в сутру. Маленькая трагедия в виде отцовского пения посещала наш дом примерно раз в полгода. В тот раз и я поддалась его настроению и спросила:

– Отец, а сколько у нас сегодня гостей?– Дура! – внезапно вскипел он. – Ты для чего обувь расставляешь? Или ты думаешь, что сегодня к нам заявился кто-то одноногий?

Конечно, если посчитать ботинки, то сразу понятно, сколько человек пришло. Чего же спрашивать об очевидных вещах? Я усвоила урок.

Отец какое-то время стоял позади меня и наблюдал за моими руками, которые ставили ботинок к ботинку, предварительно насовав внутрь газет. Сегодня гостей пришло много, ничего не поделаешь, а обычно расставлять обувь надо было совсем не так.

– Женские туфли ставь плотно друг к дружке, а мужские – немного раздвинув. Отец сел на приступку и стал показывать мне, как правильно ставить мужские ботинки, слегка раздвинув им носы:

– Вот, мужская обувь расставляется так.– А почему? – спросила я, глядя ему в глаза.

Отцу тогда было тридцать с небольшим. Он отпустил усы, наверное, для солидности, но мой вопрос заставил его стушеваться. Немного помолчав, отец ответил:

– Иди-ка ты спать, – напустив на себя сердитый вид, сказал он и вернулся к гостям.

Прежде чем спрашивать о количестве гостей, посчитай ботинки – эту заповедь я помню и сейчас. А вот почему мужские туфли надо было расставлять носками врозь, я поняла гораздо позже.

Мой отец был очень аккуратным и дотошным, и только обувь он всегда скидывал как попало. Глядя на него, с трудом верилось, что это один и тот же человек. Его ботинки всегда были разбросаны на каменном пороге так, будто он нарочно швырял их на ходу. В нашем доме часто бывали гости, поэтому отец был очень скрупулезен относительно того, как надо снимать и расставлять обувь. «Но сам-то он что?!» – пожаловалась я как-то матери, когда отца не было дома. Тогда мать рассказала мне его историю.

Отцу с рождения не везло. Он никогда не видел лица своего отца, мать-портниха растила его одна, по копеечке откладывая на жизнь. Сколько он себя помнил, они с матерью постоянно скитались по родственникам и знакомым, и мать все время повторяла, что снятую обувь надо ставить аккуратно в уголок. Вот вырасту, быстренько продвинусь по службе, куплю свой дом – и как разбросаю в нем ботинки посреди прихожей! О таких своих детских мечтах отец рассказал матери сразу после свадьбы. В итоге десятилетние, нет, двадцатилетние страдания отца проявились в том, как он снимал обувь.

И вот такой мой отец лишь однажды на моей памяти разувался, смущаясь, с потупленным взглядом. Война усиливалась, предвещали скорые бомбардировки Токио. Тогда тоже стоял зимний вечер. Отец вернулся домой поздно и довольно пьяным, что случалось с ним редко. На нем была гражданская униформа цвета хаки и гетры, на голове военная кепка. В то время сакэ уже раздавалось только по талонам, оно исчезло даже с банкетов, так что, скорее всего, отец напился чем-то с черного рынка. Под фонарем, завешанным черной тряпкой по приказу властей, отец снял один ботинок, а второго почему-то на нем не оказалось. По его словам, он проходил мимо воензавода и услышал собаку, которая отчаянно гавкала, свободно бегая по двору. Отец не любил собак.

– Да чтоб тебя. Заткнись! – заорал он и сделал вид, что пинает ее, а ботинок возьми да и слети с ноги, прямо за ограду.– Ты шнурки не завязал, что ли? – спросила мать.– Я по ошибке надел чужое! – проорал отец и, резко развернувшись, направился в спальню. Видимо, обладатель ботинка был по меньшей мере вдвое крупнее отца.

На следующее утро, наступая на ледяные иголочки, я отправилась на место происшествия. Под лай собак я взобралась на столб и заглянула во двор: возле будки действительно валялось нечто, смахивавшее на ботинок. Тут очень своевременно на территорию вышел человек, которому я и рассказала о случившемся.

– Так ты его дочка? Тяжело же тебе пришлось! – проговорил он и перебросил мне ботинок через забор. На ботинке остались следы собачьих зубов, но так как он и без того был довольно потрепанным, я не придала ущербу большого значения и понесла его домой. После того случая прошло два-три дня, но отец, случайно встретившись со мной глазами, вел себя, как будто ничего не случилось.

В моде была песенка «Не плачь, птичка», значит, дело было в году 1947-м или 48-м.

Отца перевели в Сэндай. Мы с братом ходили в школу в Токио и жили у бабушки, а к родителям в Сэндай ездили только на зимние и летние каникулы. В Токио еды критически не хватало, в Сэндае с рисом был полный порядок, и в отдельные приезды он нам казался землей обетованной. На рынке Хигаси Итибантё выстроились в ряд лавки с жареной камбалой и моллюсками.

В то время лучшим угощением считался алкоголь.

Среди страховых агентов любителей выпить было немало. Алгоколя по талонам, ясное дело, не хватало, и моей матери пришлось выучиться делать домашнюю брагу «добуроку». Она выпаривала рис, добавляла в него закваску и оставляла бродить в котелке. Котелок укутывался в старое ватное кимоно или одеяло и ждал своей очереди. Летом, поедаемая комарами, я стягивала с котелка одеяло за краешек и прикладывала к нему ухо. Если брага булькала, значит, получилась. Если же молчала, значит – помирала. Мы доставали из чулана грелку и тщательно промывали ее в колодце. Затем обдавали кипятком для дезинфекции и на веревочке опускали в брагу. Проходило полдня, брага оживала и снова начинала побулькивать. Однако если брагу перегреть, то она начинает вскипать и скисает. Кислую бражку гостям не подашь, поэтому мать готовила на ней соленья из огурцов или баклажанов или отдавала детям вместо кисломолочных напитков, называя ее «детский добу-тян». Я обожала «добу-тян» с ее кисловатым, слегка хмельным вкусом. Однажды нам даже влетело от отца, который заподозрил, будто мы на пару с сестрой и братом нарочно передержали грелку в браге.

Когда гостей приходило много, готовить закуску на всех было делом нелегким. Порой в конце года я добиралась до дома довольно поздно, и мне приходилось прямиком отправляться на кухню и чистить, а потом и резать на мелкие кусочки полную бочку кальмаров для квашеного соленья – пока пальцы не немели. Я чувствовала себя в долгу перед родителями, которые в тяжелый период перехода на новые иены выделяли деньги из семейного бюджета на мое обучение в токийской школе, поэтому старалась, не жалея сил.

Сама работа была не в тягость, гораздо отвратительнее было ухаживать за пьяными гостями.

Зимы в Сэндае суровые. Работники представительства и страховые агенты по дороге с работы продирались по заснеженной дороге через ветер и мокрый снег в лицо. Поддавшись подбадриваниям со стороны отца, они опрокидывали по три штрафных за раз. Странно было, если кто-то после этого не пьянел. Когда подходили сроки сдачи работы, в нашем доме всегда стоял запах алкоголя.

Проснувшись однажды утром, я заметила, что из прихожей неприятно тянет холодом. Мать настежь раскрыла стеклянную дверь и лила кипяток на порог. Я присмотрелась и увидела, что к крыльцу тут и там пристала блевота – не сдержался кто-то из перепивших накануне гостей, возвращавшихся домой уже под утро.

Ледяной ветер из прихожей пробирал настолько, что ломило виски. Наверное, так холодно было из-за снега, который плотно пристал снаружи. Я посмотрела на красные, опухшие, растрескавшиеся материнские пальцы, и все во мне закипело от возмущения.

– Мам, давай я.

Я почти отпихнула мать, которая было возразила, что такую грязную работу она сделает сама, и начала выковыривать зубочисткой грязь, которая набилась во все щелки порога. Неужели директор представительства, неужели его семья обязаны жить вот так? Я злилась и на мать, которая молча переносила такие тяготы, и на отца, который заставлял ее делать это. Тут я заметила, что позади меня на приступке стоит отец. Он стоял в пижаме и с газетой и наблюдал за моими движениями – видимо, шел в туалет. Ну, подумала я, теперь-то, наверное, и мне достанутся слова подбадривания и утешения, мол, «ты извини уж» или «прости, нехорошо вышло». Я ждала, а отец молчал. Так и стоял босиком в прихожей, продуваемой всеми ветрами, пока я не закончила.

Через три-четыре дня пришло время возвращаться в Токио. Накануне вечером я получила от матери деньги на карманные расходы на первый семестр. Памятуя события недавнего утра, я понадеялась было, что на этот раз мне достанется немного больше, однако, пересчитав купюры, я поняла, что сумма осталась неизменной.

Отец, как обычно, проводил нас с братом на сэндайский вокзал, и, когда подошел поезд, с недовольным лицом произнес лишь: «Ну, давайте». Никаких особенных слов не добавил.

А когда мы добрались до Токио, бабушка протянула мне письмо от отца. Оно было написано на бумаге для свитков, кистью, более официальным, чем обычно, стилем: «учись усердней» и так далее. Четко из того письма я до сих пор помню только последнюю фразу: «В этот раз ты особенно постаралась.» Она была подчеркнута красными чернилами.

Такими были извинения моего отца.

1978 г.

Ещё по теме:

Related posts

Спешите согреться! Книжная ярмарка в Йокогаме 12/3

Третий год в Минатомираи проводится книжная ярмарка, но в этом году она наполнена особым смыслом…

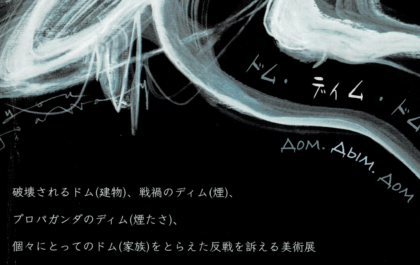

“Дом. Дым. Дом.” Выставка в Токийском университете иностранных языков

Вокруг дым пожаров, дым пропаганды, а в центре любой войны – всегда дом.

“Там, где живёт красота Японии” – выставка Хирамацу Рэйдзи

Что получится, если художник, пишущий традиционные японские картины нихонга, вдохновится французскими импрессионистами, в своё время вдохновившимися японизмом? Узнайте на выставке Хирамацу Рэйдзи – обладателя Ордена исскуств от Министерства культуры Франции!